Наши новости

подписатьсяНаши новости

подписаться

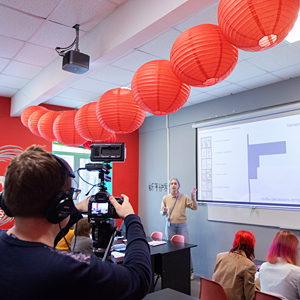

На этой неделе стало известно, что в бизнес-школе "Сколково" подготовлен объемный труд "Атлас новых профессий". В этом документе перечислены не только новые профессии, которые возникнут на рынке труда в ближайшие годы, но и 30 профессий -"пенсионеров". Среди таких уходящих в прошлое профессий значится журналистика. По мнению авторов списка , она устарела в связи с развитием социальных сетей и on-line ресурсов, позволяющих при минимуме усилий и навыков любому человеку, в том числе множеству экспертов в самых разных областях, ежедневно высказываться о происходящем в мире. Однако действительно ли любому, кому есть о чём рассказать, по плечу заниматься журналистской деятельностью? И достаточно ли журналисту быть «физиком» или «лириком», чтобы его тексты оказались востребованы читателем? Ответы на два этих непростых вопроса я получила на мастер-классе А. Ваганова «Научно-практическая журналистика» в ИГУМО.

Вопреки традициям

Хорошо известно, что в российских вузах программа факультета журналистики традиционно приближена к программе филфака, то есть из юных журналистов в большинстве своём растили именно «лириков». Однако руководство ИГУМО и ИТ решило, что одной лирики студентам журфака для успешной карьеры недостаточно. С конца февраля этого года на одном из двух еженедельных мастер-классов, посвящённых научно-популярной журналистике, свой авторский курс для студентов читает не кто иной, как заместитель редактора отдела науки «Независимой газеты» Андрей Ваганов, инженер-теплофизик по образованию. Таким образом, студентам будут передаваться не только знания по истории научно-популярной журналистики в России, но и особый взгляд на мир. Взгляд «физика» - то есть человека, который отлично знает, что такое адронный коллайдер, почему чёрных дыр не существует и многообразие жанров в литературе называет обычно «интегральным хаосом».

Несмотря на то что лекция его была посвящена предмету вполне гуманитарному – определению, что такое жанры, и выделению особенностей жанра научно-популярной литературы, Андрей Ваганов иллюстрировал свои рассуждения преимущественно примерами из химии и физики. Оказалось, в любой науке есть понятия, с которыми обычные люди часто сталкиваются, но не могут определить, что к ним относить . Например, в литературе жанры могут смешиваться и образовывать новые бесконечно, что затрудняет их классификацию, но в химии существует похожее понятие - генетически модифицированная пища. Её учёные признают вредной для человеческого организма. Хотя очень много самых обычных продуктов, которые мы покупаем в магазине, на самом деле относятся к ГМО: пельмени, колбасы... И почти все современные люди на этих продуктах выросли. Но мы привыкли бояться, сами не зная чего, мало разбираясь, о каких продуктах идёт речь.

Андрей Ваганов сумел превратить уже известный материал по теории литературы в увлекательный детектив, в ходе которого студенты вновь и вновь пытались выяснить вместе с лектором, какой текст может считаться научно-популярным. "Жанровые разборки – самые опасные разборки в мире», - заметил А. Ваганов, словно речь шла не о жанре, а о преступной группировке, выясняющей отношения прямо на наших глазах. «У вас в голове, скорее всего, есть уже образ научно-популярного текста. И не только научно-популярного… Если вам предложат такой текст прочесть, то вы сразу определите, что он научно-популярный, и, тем не менее, это жанр, не имеющий бесспорных особенностей, ускользающий и неопределимый», - в конце концов признался журналист. И всплеснул руками с такой досадой, словно он по рассеянности упустил опаснейшего преступника.

Но «фоторобот» преступника у нас остался – это Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60-2003. В этом документе написано, что научно-популярное издание – это «издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту». Или, как сказал Андрей Ваганов, «журналист должен, не умаляя божества науки, объяснить её неподготовленному читателю». Задача, как выяснилось, почти невозможная, особенно если говорить о естественных науках. Ведь любое научное явление - это множество составляющих, из которых очень тяжело выбрать главные. Кроме того, далеко не всё ещё наукой выяснено и прояснено: то и дело разрабатываются взаимоисключающие теории, возникают новые противоречия и неточности. Такое «научное знание» при даже самой упрощённой подаче читатель будет воспринимать недоверчиво. Например, есть мельчайшие частицы, которые возникают лишь для соединения, а соединившись, перестают существовать. Можем ли мы говорить, что они есть? Но «перевод с научного на человеческий» - то, чем занимаются журналисты уже не один век. И российская школа научно-популярной журналистики – одна из самых сильных.

Конечно, несколько мастер-классов не могут сразу превратить «лириков» в «физиков». Зато сделают материалы будущих журналистов умнее и содержательнее. Потому что вовсе недостаточно хорошо знать какую-либо науку или правила построения текста, чтобы быть хорошим журналистом. Недостаточно и завлечь читателя свежестью и оригинальностью идеи. На мой взгляд, намного важнее говорить лишь о том, что знаешь, интересоваться тем, о чём пишешь, и, наконец, максимально аккуратно обращаться с полученной информацией. И ни один «физик», ни один «лирик», который не осознает необходимости этого, никогда не создаст ничего значительного и не станет по-настоящему успешным.

Студентка 2 курса факультета журналистики ИГУМО

Алёна Глазкова

20 апреля – выставка-превью DOCA-2024 в ИГУМО

Анимация, реклама и другие проекты в портфолио фотографов

Евгений Звягин об искусственном интеллекте в дизайне

Дизайнеры ИГУМО рассказали TV BRICS о комиксах для Китая

Никита Ерофеев о фотоархиве Третьяковской галереи

Фотографы ИГУМО участвуют в мастерской Ивана Филимонова

«Пирс 5» о брендинге и визуале для «Зотов», «СБЕР» и других компаний

Эпоха оптимизма: выставка Георгия Липскерова в ИГУМО